新コーチングスキルアップ講座の参加(第6回目)

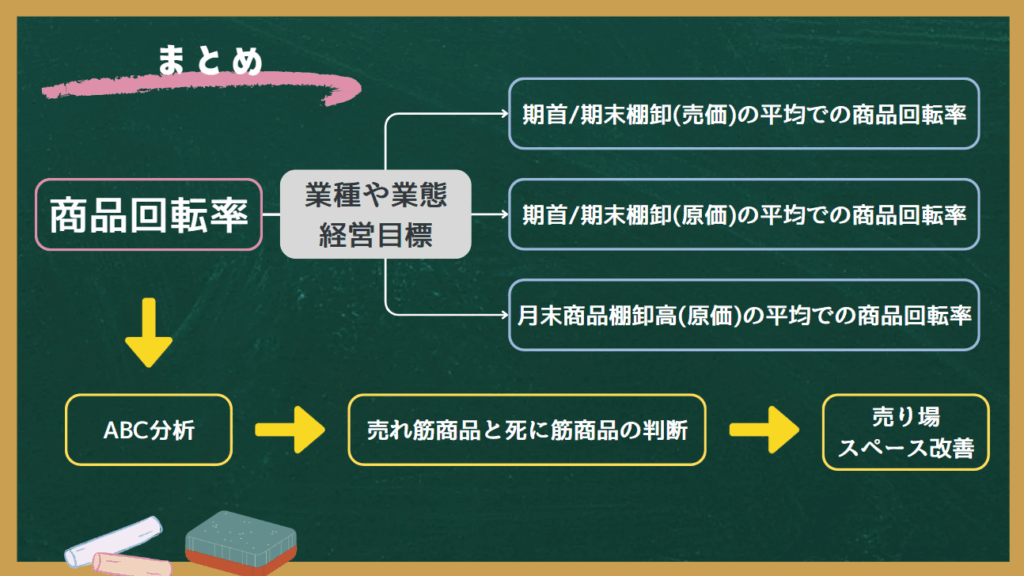

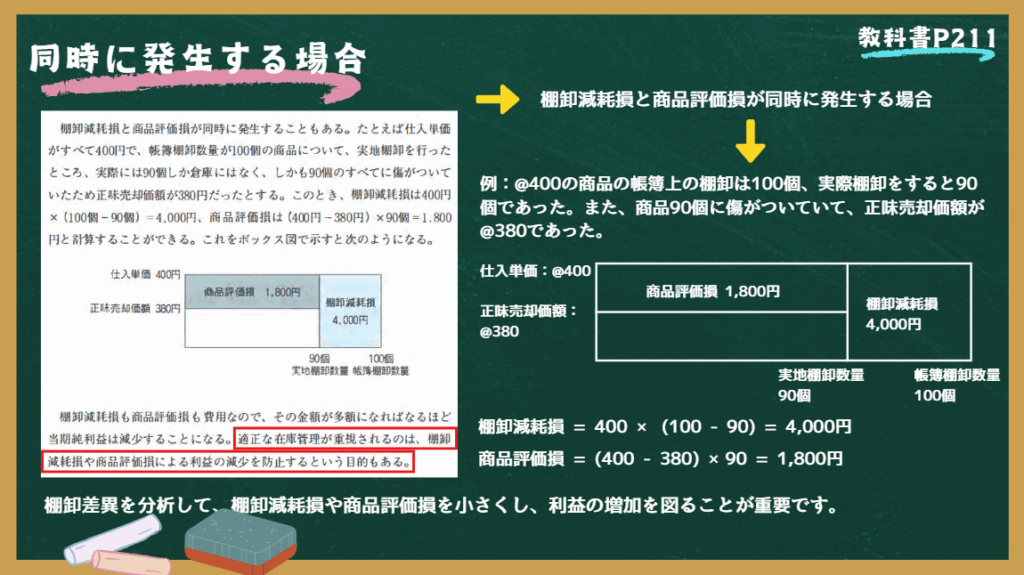

2025年度4月より参加しております東京販売士協会 新コーチングスキルアップ講座ですが、最終回を迎えました。9月の実施内容は、経理的な観点でのお話しです。どのような業種でもお金の話は重要であり、継続的な利益確保が事業の拡大につながります。本日はどちらかというとロス管理のお話しでしたが、参加されている方に指摘いただくことで、新たな気づきがありました。

反省点

講義を行った後に設問を出すのですが、文章が複数文になっていたり、選択問題の解答がありえなさそうな数値になっていたりと、設問が甘めになっておりました。もう少し受講される方の身になるような出題構成を検討していく必要があると感じました。